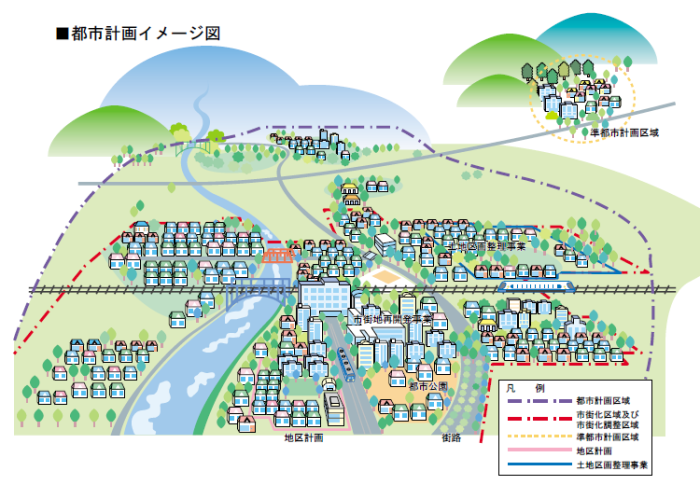

区域区分制度等の概要について

区域区分とは

都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には、都市を「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに区分して、まちづくりを進めています。

市街化区域とは

既に市街化されている区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、用途地域などを指定し、望ましい市街地の形成を誘導するとともに、都市に必要な施設(道路、公園、下水道など)を効率的、計画的に整備することを目的とした区域です。

市街化調整区域とは

市街化を抑制する区域であり、農家用の建物、既存建物の建て替えなど一部で認められるものもありますが、原則的に建物の建築や開発行為などは制限されている区域です。

市街化区域に編入されると

良好なまちづくりに向けて、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、道路や下水道などの公共施設の整備を合理的・効率的に行なうことが可能となるなど、多くの人々にとって暮らしやすい環境を確保することができます。

都市計画では、良好なまちづくりを実現するために用途地域などを定めることにより、建物の用途や建て方など「まちづくりのルール」を定めることとなります。

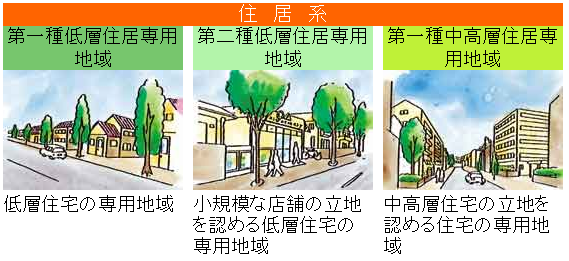

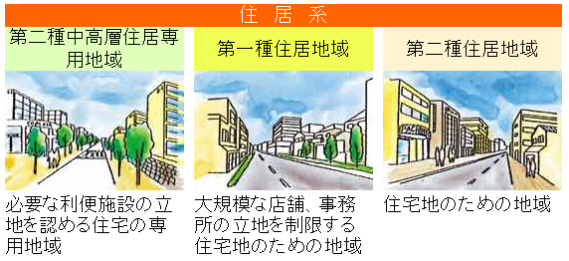

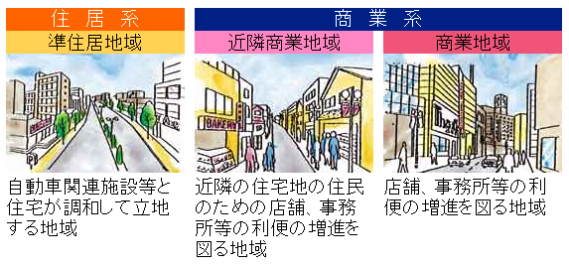

用途地域

用途地域とは、それぞれの地域における土地利用に応じて、住宅地や商業地、工業地などを適正に配置することによって、機能的な都市活動を確保することを目的として都市を色分けするものです。

建ぺい率・容積率

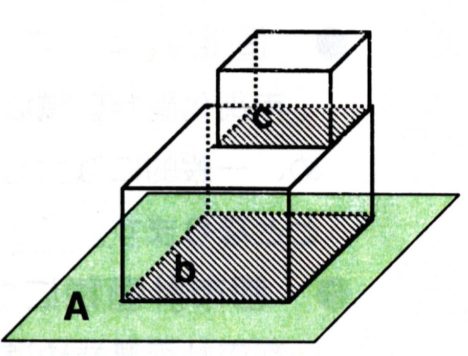

建ぺい率とは、1階面積(建築面積)の敷地面積に対する割合のことです。

建ぺい率(%)=建築面積(b)÷敷地面積(A)×100となります。

容積率とは、各階の床面積の合計(建築物の延べ床面積)の敷地面積に対する割合のことです。

容積率(%)=述べ床面積(b+c)÷敷地面積(A)×100となります。

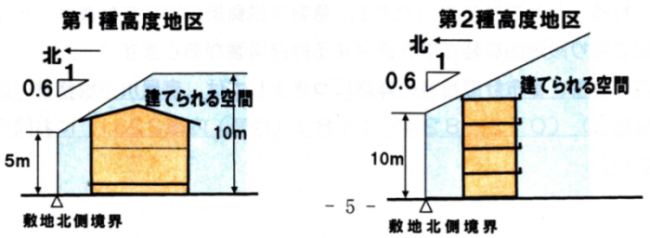

高度地区

高度地区とは、日照などを考えて建物の高さの限度を定めるものです。

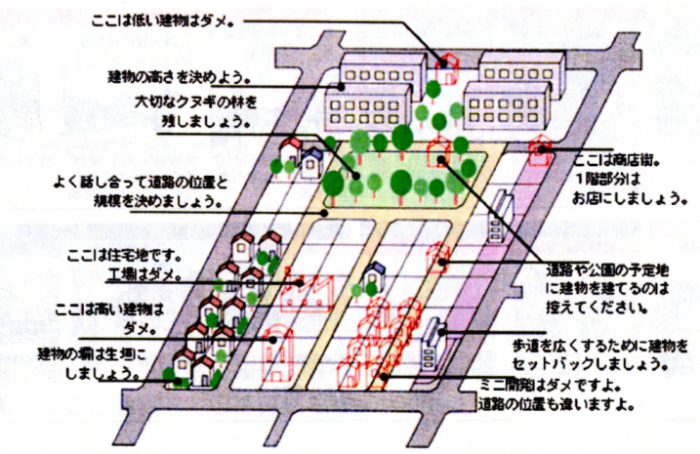

地区計画

地区計画とは、地区の特性に応じて、建物の用途や高さなどの規制や地区に必要となる道路など配置することにより、用途地域よりもきめ細かなまちづくりを行なうことが可能な制度です。

寝屋川市における地区計画の指定状況は以下のページより「地区計画」の項目をご覧ください。

固定資産税等

- 固定資産税について

市街化調整区域に比べると、自由に土地活用を行なうことが可能となるため、一般的には土地の価値が高まることからも、土地の評価・課税も増すこととなります。 - 都市計画税について

都市計画事業や道路、公園、下水道などの都市施設整備に使われる目的税として、市街化区域内の土地、家屋に対して課税されます。 - 農地について

寝屋川市を含む三大都市圏における市街化区域内の農地については、生産緑地を除いて、地方税法上の「特定市街化区域内農地」として取り扱われることから、状況が類似する宅地を基準とした評価・課税(宅地並み課税)が適用されることとなります。(ただし、急激な税負担の増加を軽減するため、4年間に渡り段階的な軽減率を適用する経過措置があります。)

固定資産税、都市計画税等の詳細につきましては、税務室(固定資産税担当(内線2231)にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市一課

<まちづくり・都市計画に関すること>

〒572-8555

大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)

電話:072-813-1204

FAX :072-825-2633

<農業の振興に関すること>

〒572-0832

大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)

電話:072-825-2673

FAX:072-824-3090

<商業、工業の振興に関すること>

〒572-8555

大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)

電話:072-825-2409

FAX :072-825-2633

<産業振興センターの管理運営に関すること>

〒572-0042

大阪府寝屋川市東大利町2番14号(産業振興センター)

電話:072-828-0751

FAX:072-839-4343

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日