寝屋川市総人件費管理計画

職員管理の在り方を「職員数」ではなく「総人件費」で捉える。

寝屋川市においては、平成12年度に「定員適正化計画」を策定以降、職員数の「適正化」に取り組み、第6期計画以降は、「総人件費123億円を上限」に職員数を管理してきました。

今後、将来的に人口減少、DXの推進、これらに伴う行政需要の減少が見込まれる中、「総人件費123億円を上限」とする職員数の管理を続けていくことは、将来的に実質的な市民負担の増加につながる可能性があり、今後は、いかに行政需要と総人件費のバランスを図っていくかが重要になることが考えられます。

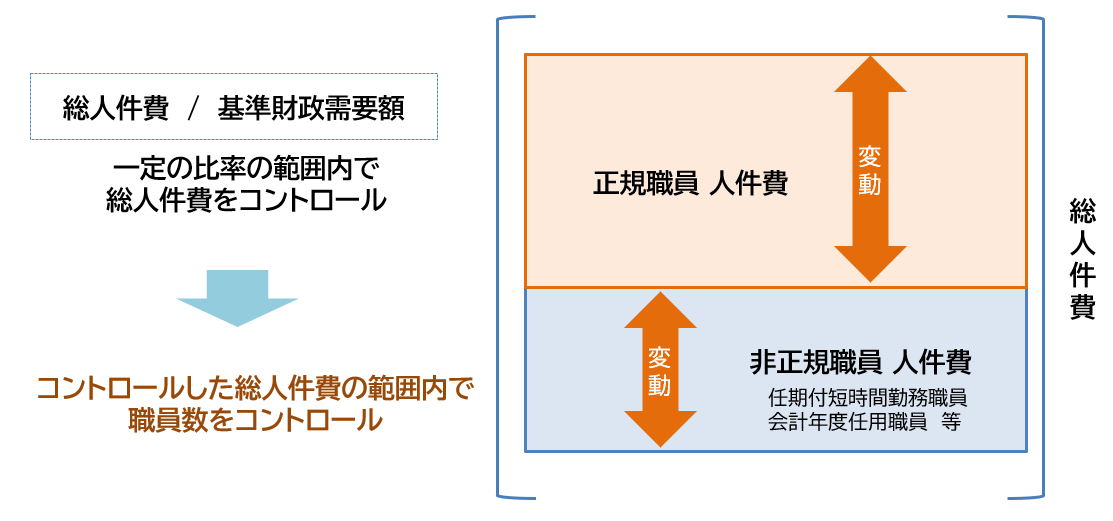

また、社会情勢が激しく変化する中、時代の要請、行政需要に応じて、正規職員、非正規職員の各種職員数の組合せ(ポートフォリオ)を行うことで、行政需要に柔軟かつ適切に対応していくことがより重要になると考えられます。

こうした課題への対応や、これらからの時代の要請に応じた「職員管理の在り方」として、本市においては、これまで行ってきた「職員数」で捉えるのではなく、「総人件費」で捉えることとし、一定の枠組みの範囲内で、国による行政需要と総人件費のバランスを図りながら、「実質的な市民負担を増加させない」という認識の下、新たに「市総人件費管理計画」を策定します。

寝屋川市 総人件費管理計画 (PDFファイル: 1.7MB)

計画の概要

計画推進 基本事項

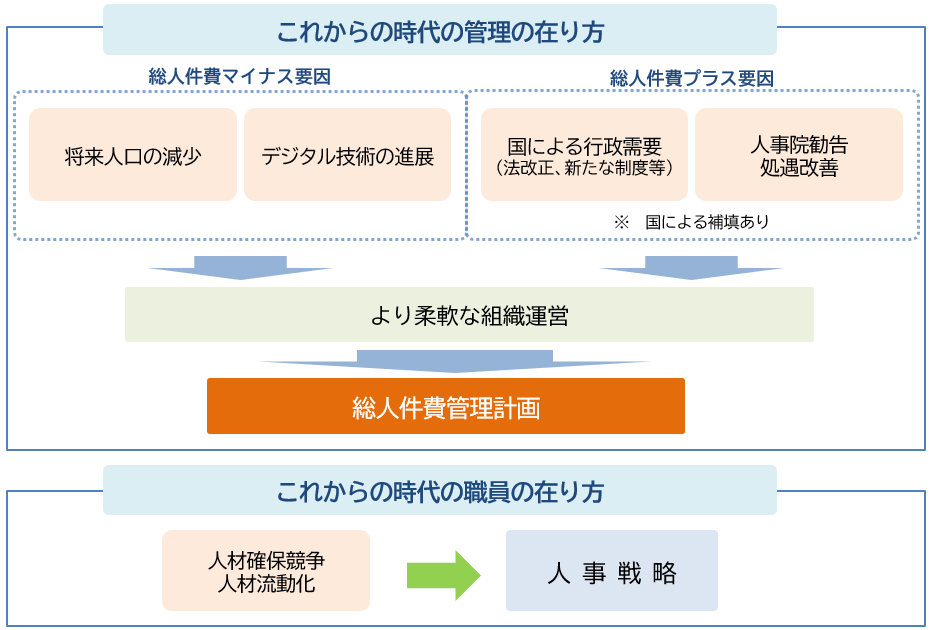

社会情勢の変化、市民ニーズの複雑化・多様化など、行政を取り巻く環境が激しく変化する中、本計画においては、主に次の項目に対応しながら各種取組を進めます。

1 将来人口の減少

2 デジタル技術の進展

3 国による行政需要(法改正、新たな制度等)

4 人事院勧告、処遇改善

5 人材確保競争、人材流動同化

《総人件費管理計画スキーム》

より柔軟な組織運営

本市では、これまで「総人件費123億円を上限」とする職員数の管理を行ってきましたが、今後も同様の管理を続けていく場合、将来的に実質的な市民負担の増加につながる可能性が考えられます。

課題1 「総人件費上限123億円」での職員数管理による実質的な市民負担の増加

将来的に生じる可能性のある総人件費の変動要素に対応するため、今後は、行政需要と総人件費のバランスを図り、市民の負担を意識した経営に取り組むことが重要となります。

課題2 国による行政需要の変化に対応できる体制整備

国の法改正、新たな制度創設などの行政需要の変化に加え、人材流動化、DXの推進等による多様な働き方の拡大、「定年まで勤務」という人事管理の変化など、時代の要請に対応していくためには、市民負担を一定考慮した枠組みの中で、正規職員、非正規職員の各種職員数の組合せ(ポートフォリオ)を行うなど、行政需要に柔軟かつ適切に対応できる体制整備を進めていくことがより重要となります。

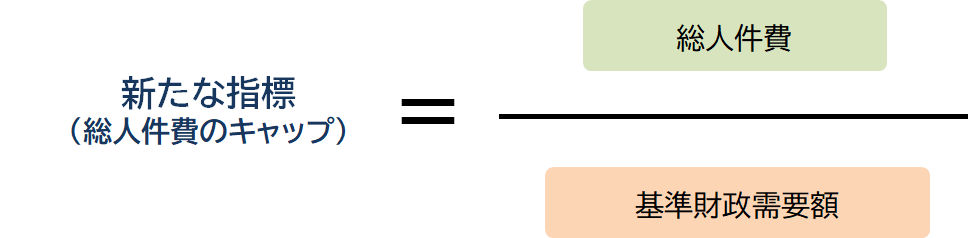

新たな指標による総人件費の管理

本計画においては、国による行政需要に対する総人件費割合にキャップ(上限)を設定し、行政需要の増減に応じて総人件費を変動させることで、総人件費に対する実質的な市民負担を増加させることなく、行政需要への柔軟かつ適切な対応、効率的・効果的な市民サービスの向上につなげます。

《新たな指標による総人件費管理のイメージ》

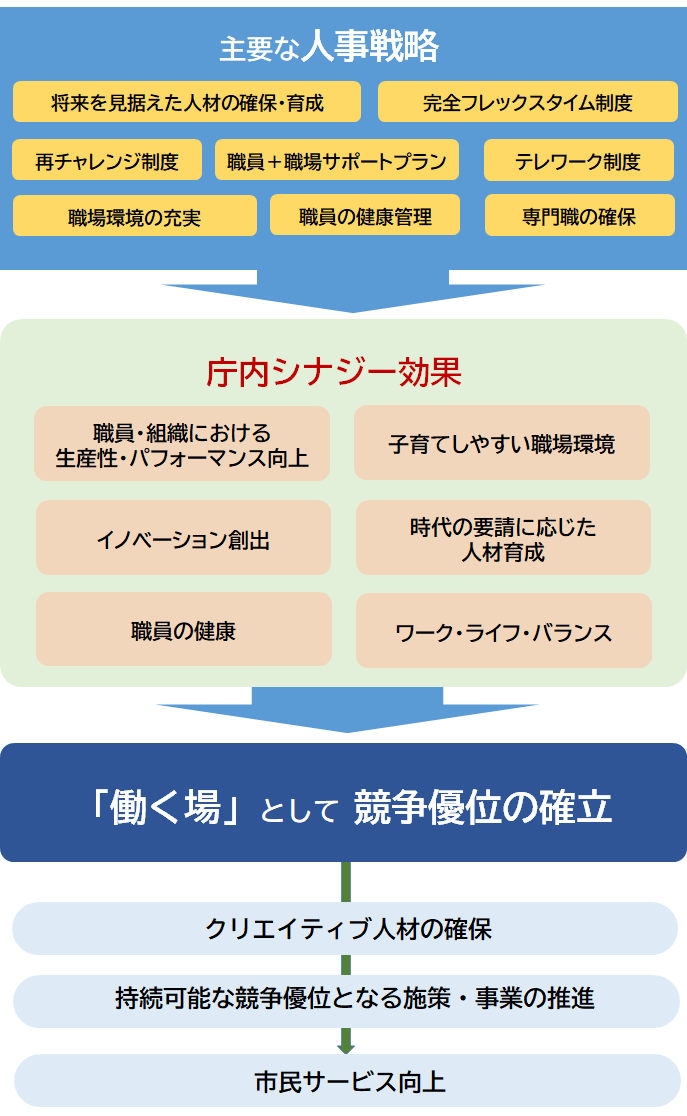

人事戦略

時代の要請に応じ本市に求められる人材の変化

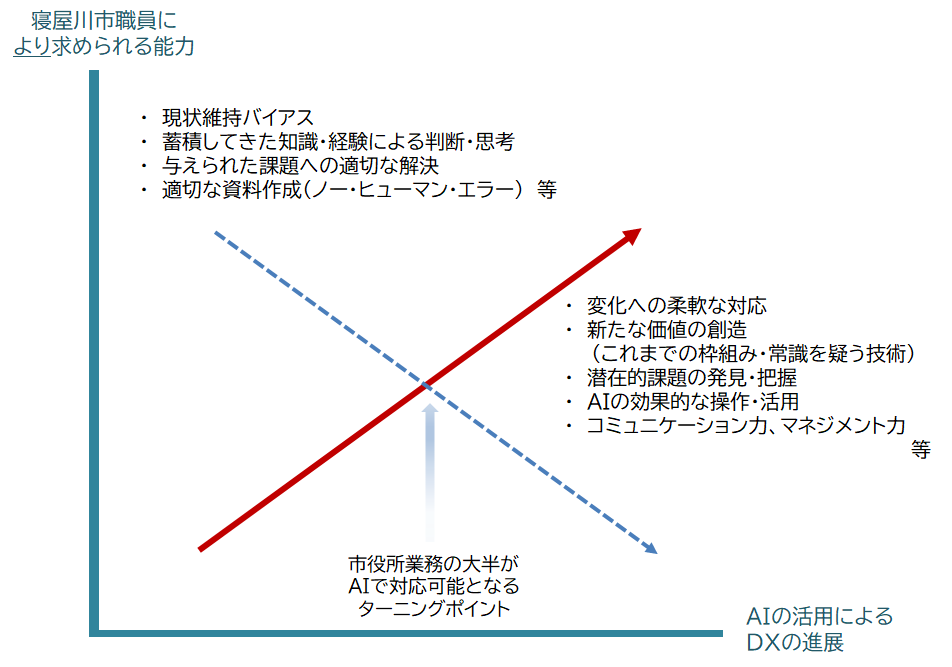

時代の変化に応じ、「求められる人材」「活躍が期待される人材」の要件も変化しており、「どのような人材を確保するのか」「どのように人材を育てていくのか」は、本市の将来を決める重要な取組となります。

これまでの公務員に求められていた能力と、これからの公務員に求められる能力は大きく変化してきており、AIの活用によるDXが加速的に推進される時代にあっては、環境変化を先取りし、先手で仕掛けていく「変化への柔軟な対応」を始め、「新たな価値の創造」「潜在的な課題の発見・把握」「AIの効果的な操作・活用」等ができるクリエイティブな人材や、コミュニケーション能力、マネジメント力、リーダーシップなど、AIに取って代われない能力(人間力)を持つ人材の確保・育成がより求められ、現時点から、将来を見据え効果的な体制整備を進めていくことが重要です。

《DXの進展と寝屋川市職員に「より求められる能力」との関係性》

職員の子育てに寄り添い、子育てを応援

職員の若年化が進む中、育児休業者数は増加傾向であることから、より一層、職員が職場に気を使うことなく、安心して出産・育児を迎えることができる環境の創出を始め、安定的な市民サービスの提供、ニーズに即した施策・事業の推進につなげることが重要です。

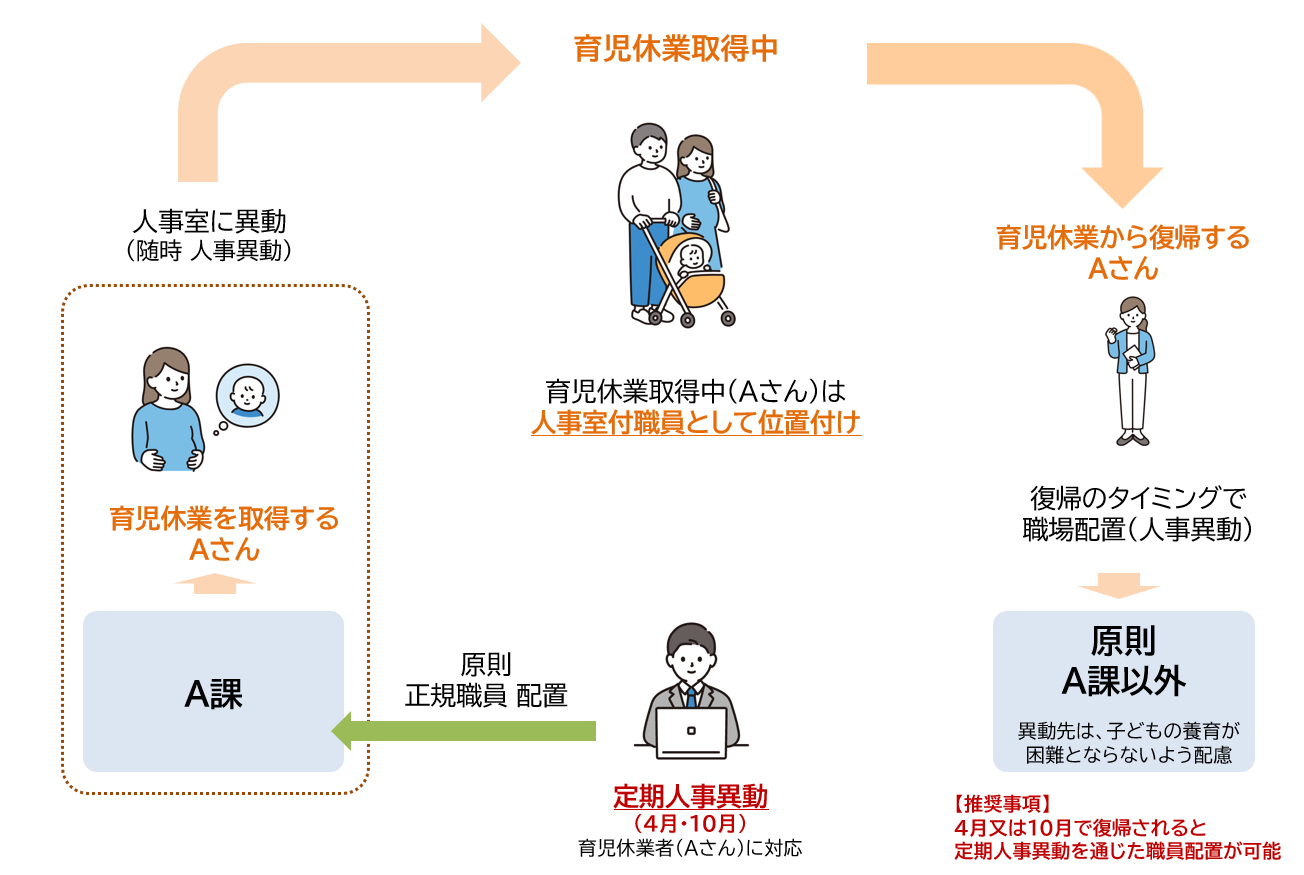

長期の育児休業取得者(正規職員)に対しては、これまでの非正規職員の対応から、新たな育児休業制度として、原則、正規職員の配置を行い、職員の子育てや、職場の安定的な組織運営をサポートする「職員+職場サポートプラン(職サポ)」を推進するとともに、本制度の効果的な運用の観点から、職員募集、定期人事異動を年度内に2回実施します。

《新たな育児休業制度「職員+職場サポートプラン(職サポ)」スキーム》

《人事戦略が生み出す段階的効果(イメージ)》

総人件費管理計画

1 計画期間

令和6年度~令和9年度

2 総人件費から考慮する職員数

将来の実質的な市民負担を増加させない観点から、各年度、新指標の比率(総人件費/基準財政需要額)の範囲内で職員数(正規職員及び非正規職員)を確保します。

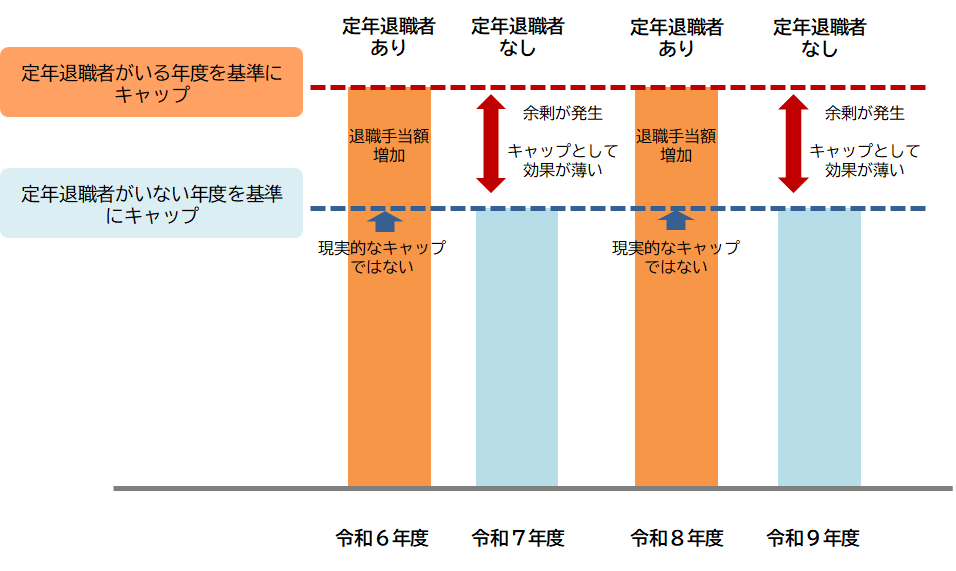

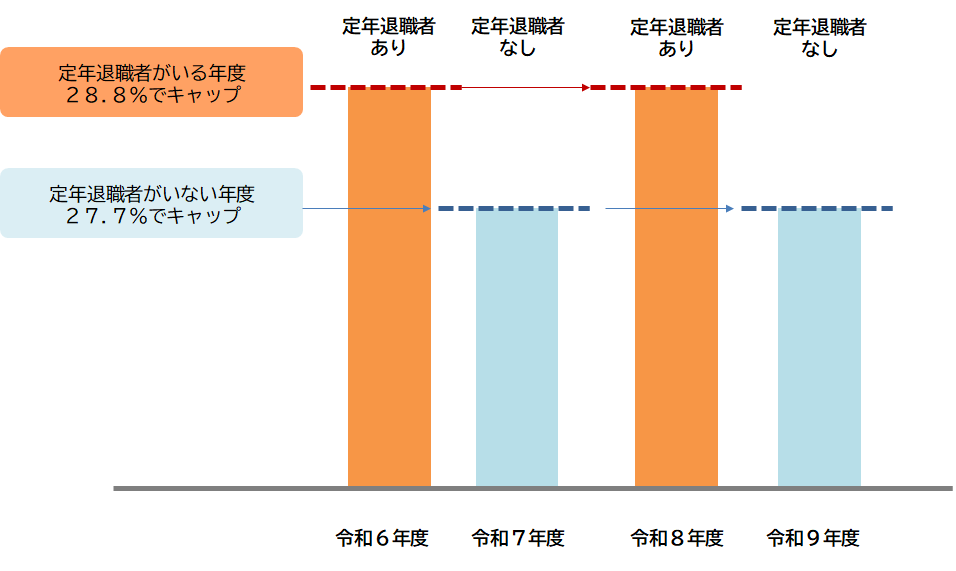

なお、定年退職者が2年に一度しか生じないことによる退職手当額の増加が、総人件費に及ぼす影響を踏まえると、計画期間をとおして一律のキャップでは、キャップとしての効果が発揮されないことが考えられます。

計画期間内の変動要因に対応し、キャップとしての効果を最大限発揮するため、定年退職者がいる年度については、直近の実績値で定年退職者がいる令和4年度の比率28.8%でキャップし、定年退職者がいない年度については、直近で定年退職者がいない令和5年度の比率27.7%でキャップすることとします。

《人材ポートフォリオに基づく総人件費》

年度間の変動に応じキャップを設定

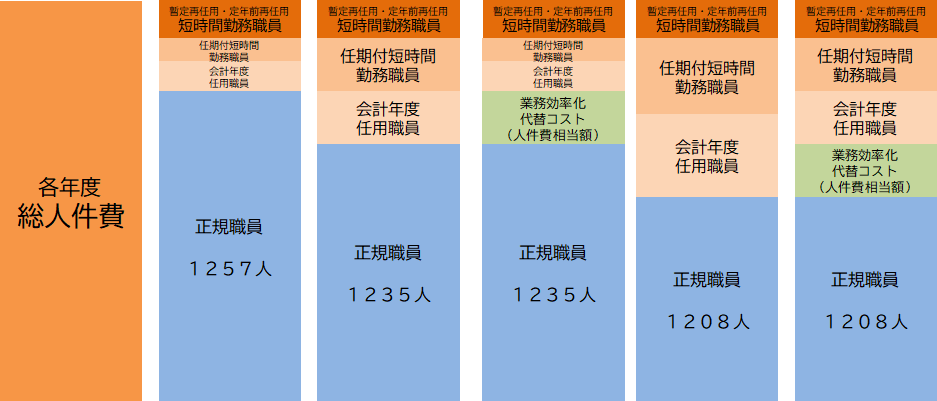

人材ポートフォリオイメージ

行政としての責任を果たすため、行政機能の維持に必要な正規職員数を可能な限り確保することを原則としつつ、算出される総人件費の枠の中で多様な雇用形態によるポートフォリオを行ってまいります。

更新日:2024年05月29日